ゲゲゲ忌(11月30日 記念日)

漫画家・妖怪研究家の水木しげる(みずき しげる)の 2015年(平成27年)の忌日。

代表作の漫画『ゲゲゲの鬼太郎』から「ゲゲゲ忌」と呼ばれる。水木が50年近く住んだ東京都調布市では、2016年(平成28年)に命日の11月30日を「ゲゲゲ忌」と名付け、この日を中心として水木の功績を称えるイベントを毎年開催している。また、水木の故郷の鳥取県境港市では記念品の配布などが行われている。

調布市の「ゲゲゲ忌」のポスターには「水木マンガが生まれた街 調布」と記載されている。2022年(令和4年)は水木の生誕100周年の年であり、同年の「ゲゲゲ忌」ではこれを記念したイベントが開催された。

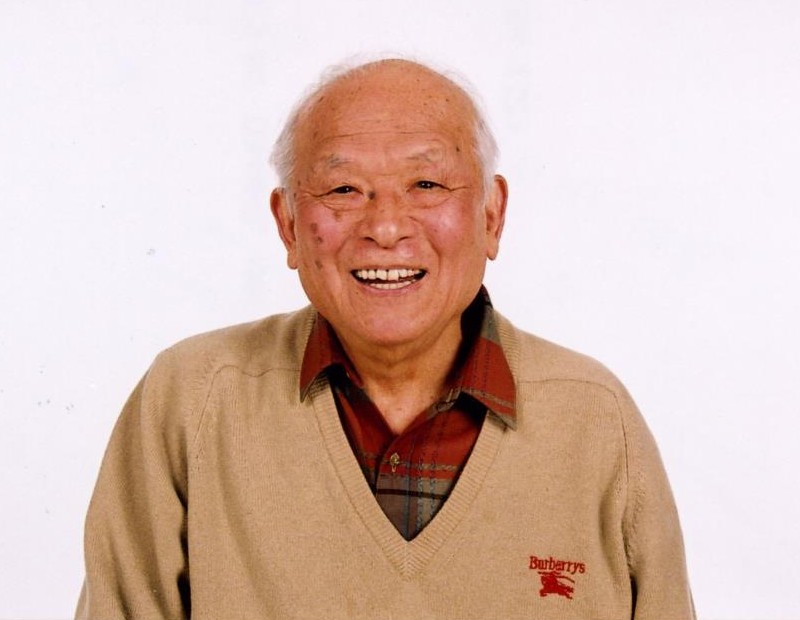

水木しげるについて

1922年(大正11年)3月8日に大阪府大阪市住吉区で生まれ、鳥取県境港市入船町で育つ。本名は武良茂(むら しげる)。幼少時、神仏に仕える拝み屋の妻でまかない婦として家に出入りしていた景山ふさ(のんのんばあ)が語り聞かせた妖怪の話に強い影響を受ける。

高等小学校卒業後、画家を目指して大阪で働きながら学ぶ。やがて徴兵年齢に達し1943年(昭和18年)に召集され、大日本帝国陸軍の軍人として第二次世界大戦下のニューギニア戦線・ラバウルに出征。

過酷な戦争体験を重ね、アメリカ軍やオーストラリア軍の攻撃で左腕を失う。一方で現地民のトライ族と親しくなり、ニューブリテン島に残ることも希望したが、周囲の説得で日本へ復員した。

復員後は貧窮により画家の修行を諦め、生活のために始めた紙芝居作家を経て上京。1958年(昭和33年)に貸本漫画『ロケットマン』で貸本漫画家としてデビュー。1960年(昭和35年)から断続的に『墓場鬼太郎』シリーズを発表し始める。

1961年(昭和36年)、飯塚布枝(いいづか ぬのえ、1932年~)と見合い結婚。1963年(昭和38年)、『悪魔くん』を貸本の東考社から出版。1964年(昭和39年)、『ガロ』で商業誌デビュー。ペンネームは、紙芝居作家時代に兵庫県神戸市の水木通り沿いで経営していたアパート「水木荘」から名付けた。

1965年(昭和40年)に『テレビくん』で講談社児童まんが賞を受賞し、貸本時代に描いていた『ゲゲゲの鬼太郎』や『河童の三平』といった作品が『週刊少年マガジン』『週刊少年サンデー』にそれぞれ掲載され、妖怪を扱った作品により人気作家となった。1966年(昭和41年)には『悪魔くん』がテレビドラマ化。

最大のヒット作となった『ゲゲゲの鬼太郎』は1968年(昭和43年)より6度テレビアニメ化されている。特に1回目(第1シリーズ)のアニメ化は初の「妖怪ブーム」を巻き起こした。

1993年(平成5年)、幼少期を過ごした境港市に町おこしとして「水木しげるロード」が建設され、2003年(平成15年)には水木作品の原画などの保管・展示を行う「水木しげる記念館」が開館した。

長年の漫画と妖怪文化への功績が称えられ、1991年(平成3年)に紫綬褒章、2003年(平成15年)に旭日小綬章を受章。2007年(平成19年)、『のんのんばあとオレ』によりフランス・アングレーム国際漫画祭で日本人初の最優秀作品賞を受賞。また、1973年(昭和48年)に執筆した『総員玉砕せよ!』がアングレーム国際漫画祭遺産賞、米アイズナー賞最優秀アジア作品賞をそれぞれ受賞している。

妖怪研究家として、世界妖怪協会会長、日本民俗学会会員、民族芸術学会評議委員などを歴任。調布市名誉市民、東京都名誉都民、鳥取県名誉県民。2010年(平成22年)に文化功労者にも選ばれた。2013年(平成25年)から『水木しげる漫画大全集』が刊行。

2015年(平成27年)11月30日、東京都三鷹市の杏林大学医学部付属病院で多臓器不全により死去。93歳没。

翌2016年(平成28年)1月31日に東京・青山葬儀所にて「お別れの会」が開かれ、親交のあった著名人や一般弔問者など約7800人が参列した。調布市にある自宅近くの覚證寺(かくしょうじ)には、鬼太郎などが彫刻された墓と、水木が描いた「二河白道図」が置かれている。