近江日野商人の日(2月5日 記念日)

滋賀県蒲生郡日野町が制定。

江戸時代から特産品を携えて各地に行商に行き、行商先で出店を構えて大成した近江日野商人。「陰徳善事(いんとくぜんじ)」や「三方(さんぽう・さんぼう)よし」などの商業哲学を編み出し、勤勉で質素倹約、社会貢献を大切にした近江日野商人の商人文化を継承し、その価値と魅力を発信するのが目的。

日付は商人が互いに支え合う組合「日野大当番仲間(ひのおおとうばんなかま)」が毎年2月5日に「大寄り合い」の日として集っていたことから、2月5日を記念日に。記念日は2024年(令和6年)7月19日に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

日野町(ひのちょう)は、滋賀県東部に位置する町である。蒲生郡(がもうぐん)に属する。1889年(明治22年)4月1日、町村制施行により日野町が発足。現在の町の面積は117.60平方キロメートル、総人口は20,342人(2024年12月1日時点)、町の木はヒノキ、町の花はホンシャクナゲ。

町域の中心部は蒲生氏が日野城(中野城)の城下町として開発した地域であり、蒲生氏が伊勢松坂・会津若松へ移ってからは漆器や製薬の産地、近江商人(日野商人)の発祥地として繁栄した。また、西大路には仁正寺藩(西大路藩)が存在していた。

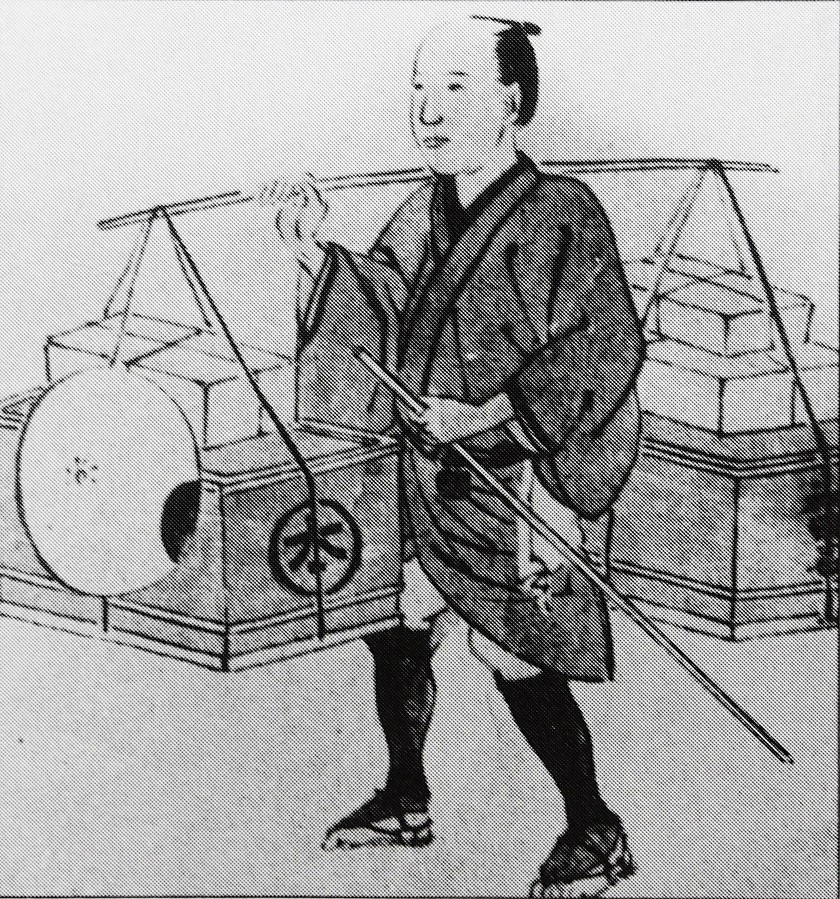

江戸時代、日野町は日野椀(ひのわん)や日野合薬(ひのごうやく)の産地として活況を呈し、産業の町として栄えた。人々は特産品を携えて北関東や東海地方を行商し、蓄財すると行商先に出店を構え近江日野商人として大成し、日野町発展の礎を築いた。

「日野大当番仲間」は、業種を超え地縁で結ばれた組合で、組合員であれば誰もが利用できる指定の旅籠や流通業者網を整備し、組合員の商業を互いに支え合った。この記念日の2月5日を「大寄り合い」の日とし、約200年にわたり、組合員は羽織袴を着して町内の寺院に集まり、情報共有や課題・要望の協議を行った。

近江日野商人の商業哲学である「陰徳善事」は、人知れず善い行いをすること、自己顕示や見返りを期待せず人のために尽くすことを意味する言葉で、近江商人に広く尊ばれていた。

「三方よし」は、近江日野商人の商人道を象徴する「売り手よし・買い手よし・世間よし」を表した言葉で、売り手と買い手だけではなく、行商先を含めた世間に利益を提供すること、つまり、世の中から求め必要とされる正当な商いを心がけていた。近江商人は、社会的責任と使命を果すことに商人としての自覚と誇りを感じていた。