電線の日(11月18日 記念日)

東京都中央区築地に事務局を置き、日本の電線工業の健全なる発展を図る目的で設立した一般社団法人・日本電線工業会が制定。

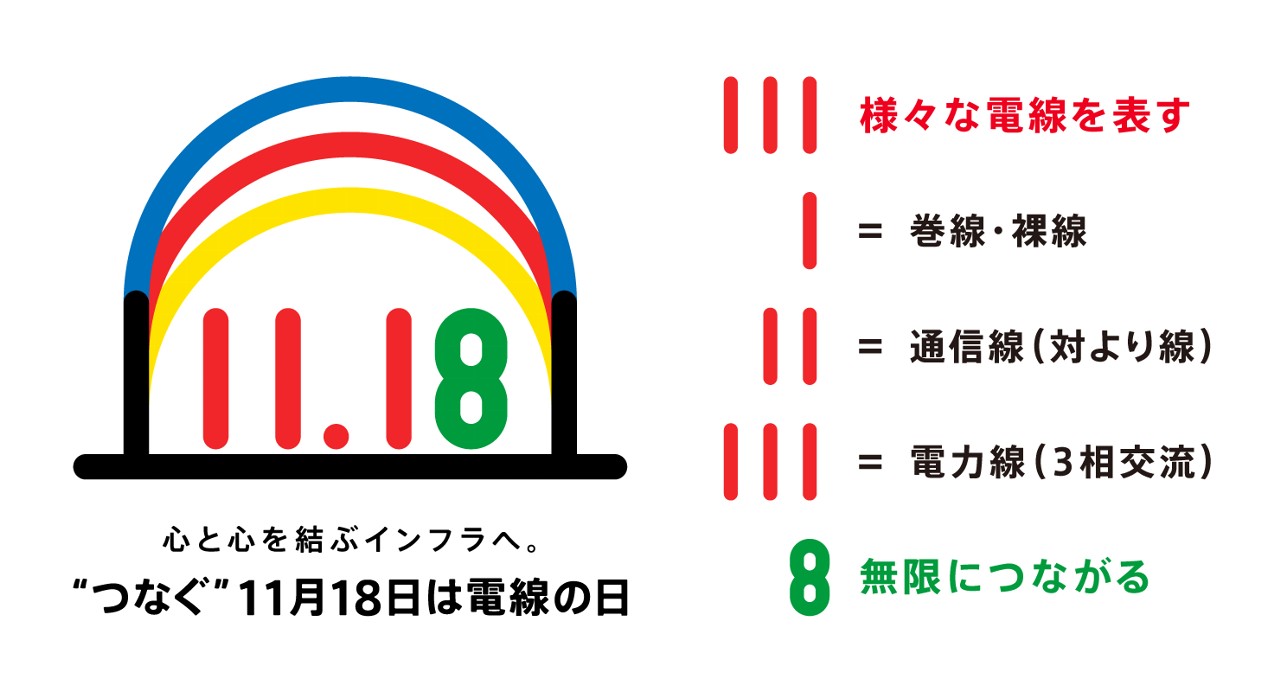

日付は様々な電線を表す111(Ⅰ=巻線・裸線、Ⅱ=通信線、Ⅲ=電力線)と、あらゆるものにつながる無限大(∞)を組み合わせて11月18日を記念日としたもの。

現代生活の「生命線」として社会インフラを支える資材であり、電力や情報を伝えるのに重要な役割を果たしている電線。電線の製造と安定供給に携わる人を応援し、毎日の生活に欠かせない電線に気づいてもらうのが目的。

記念日は日本電線工業会が創立70年を迎えた2018年(平成30年)に、周年事業の一つとして制定された。記念日は「11月18日は電線の日」の名称で2024年(令和6年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

一般社団法人・日本電線工業会(The Japanese Electric Wire & Cable Makers' Association:JCMA)は1948年(昭和23年)に設立した「電線工業クラブ」を基に、1951年(昭和26年)に「電線工業会」と名称変更し、1957年(昭和32年)に「社団法人・日本電線工業会」に組織変更したもの。2012年(平成24年)4月1日に新公益法人制度の下で「一般社団法人・日本電線工業会」に移行した。

会員は正会員117社・1団体、賛助会員29社・3団体となっている。事業内容として、規格・標準化事業、技術検討事業、出版事業、機関誌発行事業、調査検討事業、広報普及事業、講習人材育成事業がある。

電線(でんせん、electrical wire)とは、電気を導くための線のこと。電気を伝送するための線状の部材。主たる素材として用いられるのは銅・銅合金・アルミニウムなどの良導体である。

電線は大別すると、電力を輸送する「電力用電線」、電気信号を伝送する「通信ケーブル」、モータや発電機などの内部にありコイル状に巻かれていてエネルギー変換に使われる「巻線」がある。

日本における最初の電線製造についてははっきりしない。年代が確認できる電線製造としては1832年(天保3年)に大坂において平川製線(現:理研電線株式会社)の先祖にあたる人物が銅線を作っていたことは確認できる。明治元年前後に作られた国産電信機には細い絹巻線が使われた。