「ネオン」の語源・由来

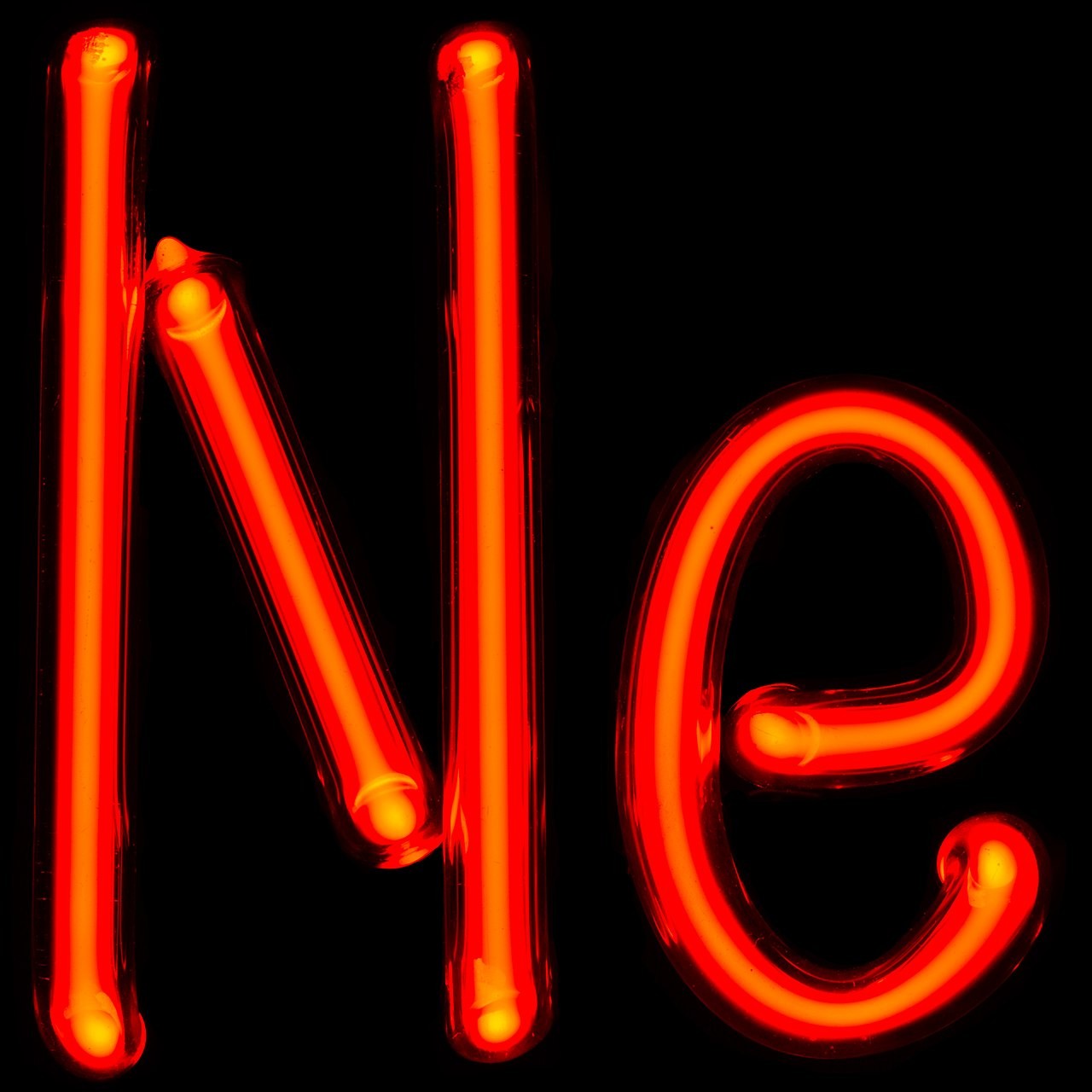

ネオン(neon)は、原子番号10の元素。元素記号はNe。原子量は20.180。貴ガスとしてはヘリウム(He)に次いで2番目に軽いという特徴がある。

ネオンは1898年(明治31年)にロンドンで、イギリス人化学者ウィリアム・ラムゼー(William Ramsay、1852~1916年)とモーリス・トラバース(Morris Travers、1872~1961年)が発見した。ネオンという名前は二人の造語である。

二人はネオン以外にも貴ガス元素のクリプトン(Kr)とキセノン(Xe)も発見しており、これらの元素にはギリシャ語が関係している。ネオン(neon)はギリシャ語の「新しい」を意味する「neos」に由来する。

「新しい何か」を指す時に「ネオ〇〇」という表現があるが、これと由来は同じである。「周期表にない新しい元素」という意味でギリシャ語に由来して「ネオン」と名付けられた。

ネオンは減圧したガラス管の両端に電極を設けて高電圧を加えると放電し、橙赤色に光る。低圧の貴ガスを封入したガラス管はガイスラー管と呼ばれ、ネオン管や蛍光灯の先駆けになった。ネオン管ではアルゴンや水銀などの添加物を用いて様々な色を出すことができる。

熱帯魚の一種で体側がメタリックブルーに光って見えるネオンのような鮮明な模様からネオンテトラ(neon tetra)と名付けられた魚がいる。また、ネオン管を使用した看板や広告などはネオンサイン(neon sign)と呼ばれる。

リンク:Wikipedia

2025/8/7

カテゴリー「語源・由来」

関連記事