運動会をやるようになった理由

「運動会」は「体育祭」などとも呼ばれ、学校の運動場などで主に運動能力を用いる競技や遊戯を行う体育的な活動行事である。

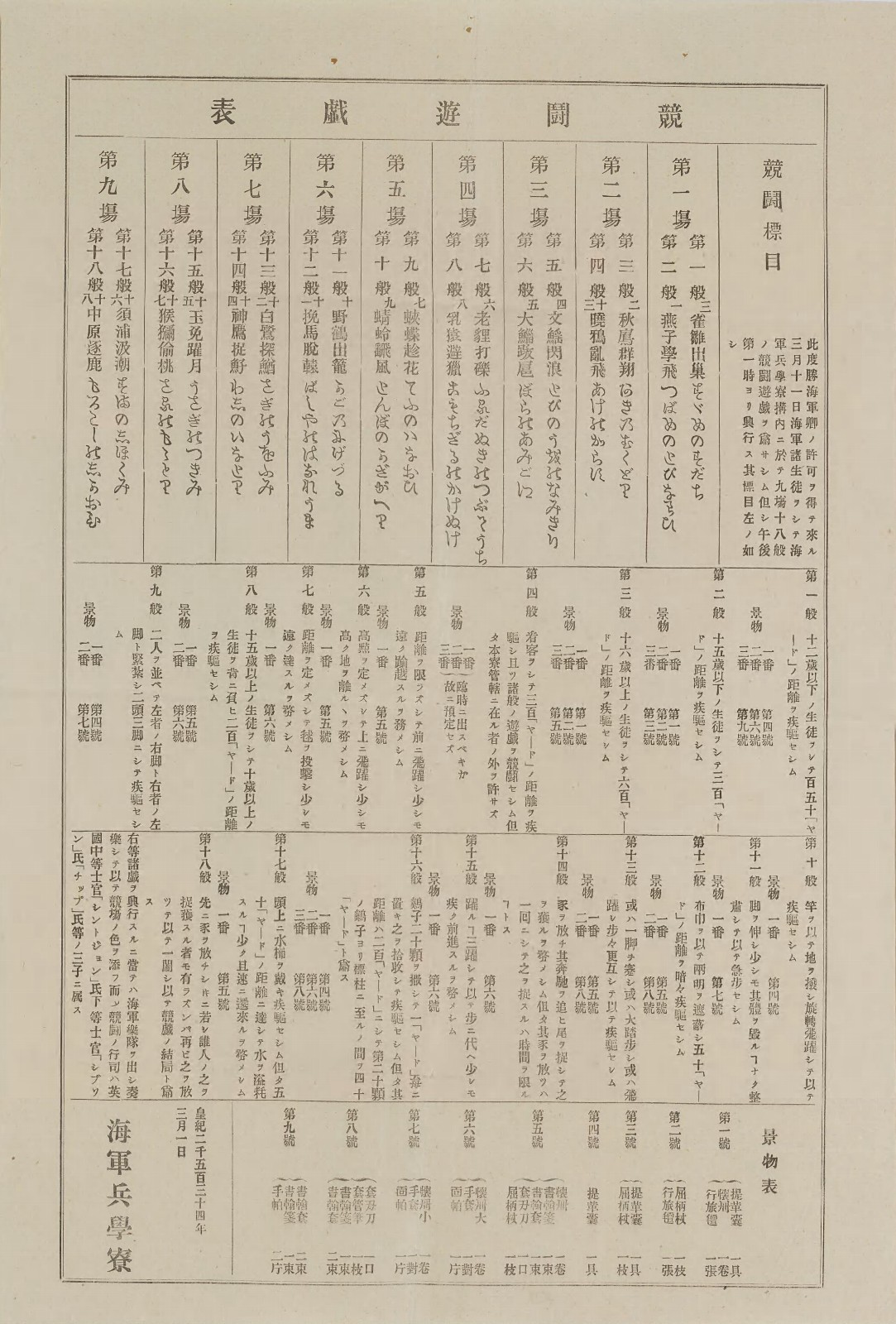

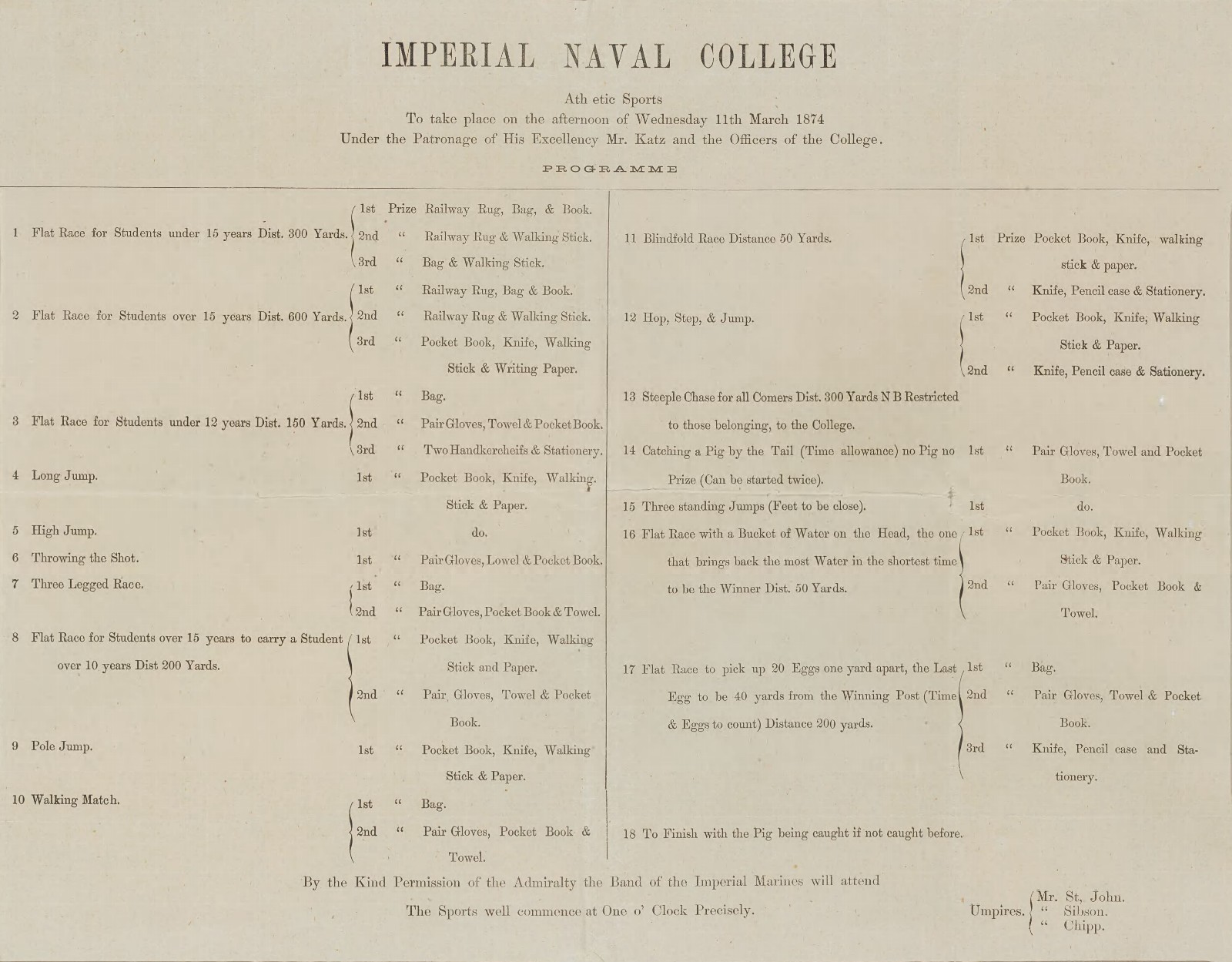

日本で最初に行われた「運動会」は定説によれば、1874年(明治7年)3月21日、海軍兵学寮で行われた「競闘遊戯会」であるとされる。海軍兵学寮は、1870年(明治3年)に創立された海軍士官の養成所である。

当時の海軍兵学寮における授業は教室に座って学ぶ座学ばかりであった。というのも、当時の日本にはスポーツという概念がほとんどなく、体育の授業は馬術や武道だけで、身体を動かす機会が少なかった。

その状況を見て、イギリス海軍顧問団の団長として日本に滞在していたアーチボルド・ルシアス・ダグラス(Archibald Lucius Douglas、1842~1913年)は、学生たちのストレスを発散させるために運動することを推奨した。そして、開催されたのが日本で最初の運動会である競闘遊戯会だった。

その遊戯会で実施された競技種目は、第一種目「すずめ の すだち」、第二種目「つばめ の とびならひ」、第三種目「あき の むくどり」など、独特の名前が付けられていた。この種目名では何の競技か分からないが、これはイギリス人教師たちが作った英語のプログラムを和訳したものである。

例えば、「すずめ の すだち」は英語で「Flat Race for Students under 12 years Dist. 150 Yards.」と記載されており、「12歳以下の生徒が参加する150ヤード(140m)徒競走」という意味になる。日本人の教官たちは知恵を絞り、これを翻訳した。この種目は12歳以下の一番小さな生徒が走ることから、幼いスズメが巣立つイメージで名付けられたと思われる。

その他の種目として、「つばめ の とびならひ」(300ヤード(270m)徒競走)、「あき の むくどり」(600ヤード(550m)徒競走)、「とびのうを の なみきり」(幅跳び)、「ぼら の あみごえ」(高跳び)、「ふるだぬき の つぶてうち」(玉投げ)、「とんぼ の かざがへり」(棒高跳び)、「さぎ の うをふみ」(三段跳び)などがあった。

この競闘遊戯会に目を付けたのが初代文部大臣の森有礼(もり ありのり、1847~1889年)で、全国の学校に運動会の実施を義務付けた。その時に導入されたのが「兵式体操」で、軍隊のような動きを取り入れて規律や秩序を守る人間を育てようとした。現在の「気を付け」「前へならえ」「全体前へ進め」などは兵式体操の名残である。

昭和に入り戦争が激化したことで、運動会は軍事色が強まっていく。その種目にも「爆弾輸送」や「爆弾三勇士」など、より戦争をイメージした名前が付けられた。

その後、戦争が終わり、平和な時代が訪れると、軍事色の濃い種目や訓練的な種目はなくなり、現在のような競技を行う運動会になっていった。もともとは海軍士官を目指す学生のために実施された運動会は、友達と一緒に競技や遊戯を行い、共通の思い出を作る楽しく幸せな行事となっている。

リンク:Wikipedia

2019/10/9

カテゴリー「スポーツ」