相手を呼ぶ時の「君」とは何か

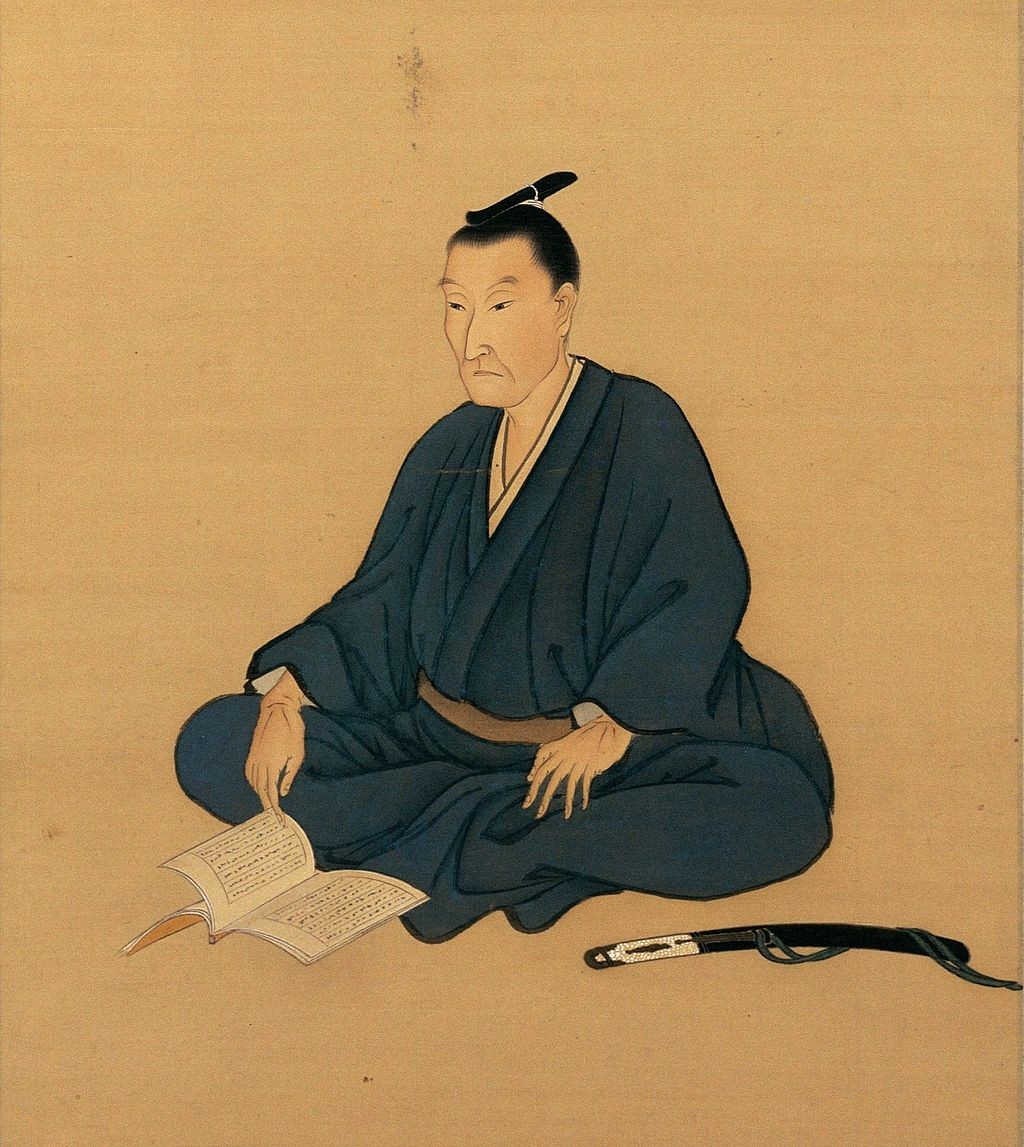

相手を呼ぶ時に「〇〇君(くん)」という使い方をするが、これには江戸時代後期の教育者・吉田松陰(よしだ しょういん、1830~1859年)が関係している。

「君」は吉田松陰が立場を超えてコミュニケーションをとれるようにした言葉である。吉田松陰は長州藩(現:山口県)で松下村塾(しょうかそんじゅく)という塾を主催した人物で、明治維新で活躍した志士に大きな影響を与えた。

現在の山口県萩市にある松陰神社の境内には幕末当時の塾舎が現存する。松陰はこの塾で幕末に活躍した高杉晋作(たかすぎ しんさく、1839~1867年)や久坂玄瑞(くさか げんずい、1840~1864年)、伊藤博文(いとう ひろぶみ、1841~1909年)、山県有朋(やまがた ありとも、1838~1922年)などそうそうたる人材を育てた。

松下村塾がこれほど多くの偉人を輩出できた理由は松陰の教育方法にある。一つ目は月謝(塾代)をとらなかったことである。これにより裕福な武士だけでなく、様々な家柄や立場の若者が通うことができた。例えば、高杉晋作の家は上流階級の武家、久坂玄瑞の家は医者、伊藤博文は下級武士の養子で生まれは農家だった。

松陰の教育方法で最も特徴的だったのは、教科書や教育カリキュラムなどがない中で、生徒が一同に介して松陰の講義を聞いたり、生徒たち同士で討論をしたりと自由な空間だったことである。立場や年齢の差、学問の進み具合などお互いの違いを気にせずに話し合い、生徒たちの個性を伸ばした。

しかし、生徒たち同士が討論をする時に大きな障害があった。それが武士や医者、農家など様々な出身の人が集まり、当時は武士>医者>農家出身と明確な上下関係があったことである。目上の人には「様」を、同じか目下の人には「殿」を使っていた。

松陰が生徒たち同士の討論を大事にしようとしても、家柄や立場の違いで意見を言いにくい雰囲気があった。そこで松陰は見えない壁を取り払うために、相手に敬意を払う呼び方として「君(くん)」を付けるようになった。

もともと「君」は立場の高い人に付けた呼び方で、これを松陰は松下村塾で使うようにした。お互いを「君」で呼び合い、対等な立場と相手への尊敬の気持ちを込めた。家柄は変えられないが、呼び方は変えられる。こうして「〇〇君」という呼び方が生まれた。

その後、明治時代になると武士や農民などの階級も取り払われ、全国に学校がつくられるようになった。そして、この頃から対等で親密な仲間意識を表す新しい時代の言葉として、「君」が使われるようになった。明治時代の教科書にも「君」が掲載され、全国の子どもたちに広まっていった。

相手への尊敬の気持ちを忘れず、対等な立場で話し合おうという松陰の思いが現在も受け継がれている。また、現在の自分を「僕」、相手を「君(きみ)」と呼ぶことも松陰が松下村塾で定着させたものである。

リンク:Wikipedia

2025/8/30

カテゴリー「歴史・文化」