新宿末廣亭の障子の穴の理由

新宿末廣亭(しんじゅくすえひろてい)は、東京都新宿区新宿三丁目にある寄席で、落語や漫才など様々な芸が披露される。日本で最も古い木造建築の寄席でもある。

末廣亭は1897年(明治30年)に創業し、その建物は令和になった今でも当時の姿を残している。客席数は313席で、初代・林家三平(はやしや さんぺい、1925~1980年)や桂歌丸(かつら うたまる、1936~2018年)など昭和を彩った落語家が高座に上った江戸落語の聖地である。娯楽の少なかった時代に日々の活力となる笑いを求め多くの客が訪れ、席が足りずに立ち見する人もいた。

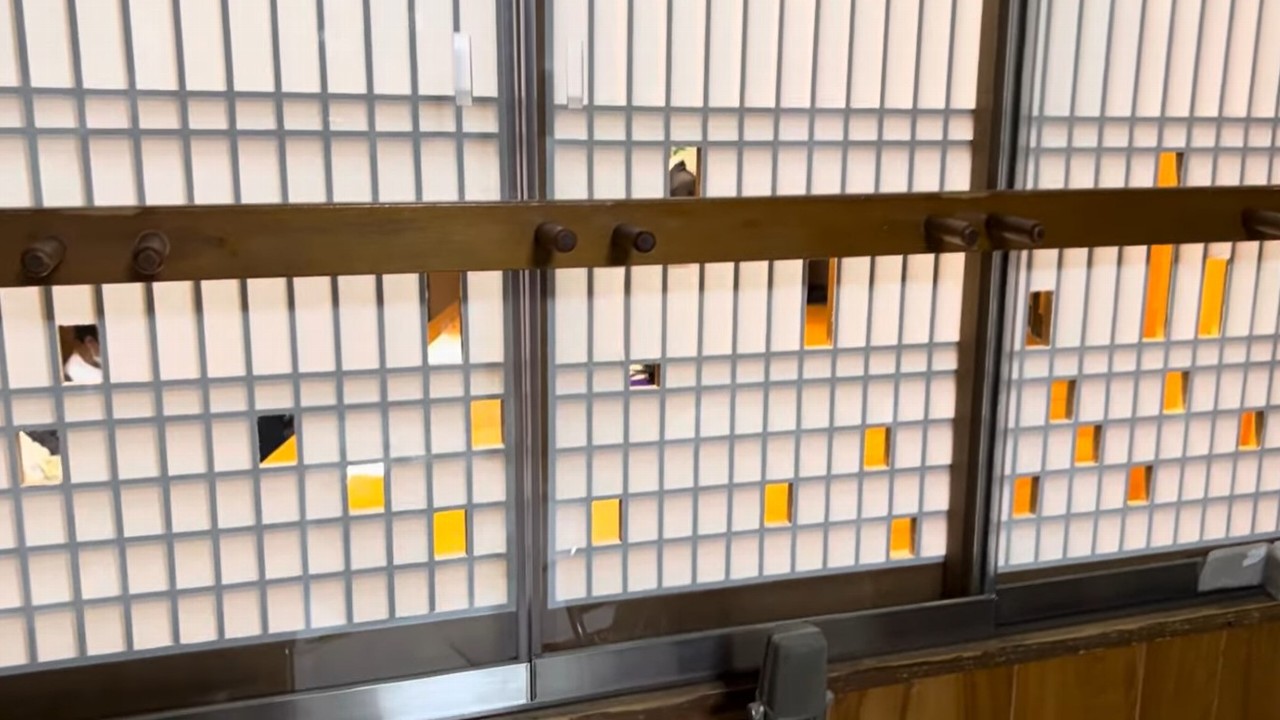

そんな末廣亭の高座の左右には障子と床の間がある。これは落語家を家の座敷に招いたかのような世界観を表現している。建物自体が人々に楽しんでもらうために存在している。

高座の障子にはいくつもの穴が空いている。実は障子の裏には楽屋があり、穴はわざと空けられている。これはその穴から客の雰囲気を見るためである。落語家が穴から客席を見て、中にはその日の客層や雰囲気を見て披露する演目を決める人もいる。

その他にも、太鼓などを鳴らす囃子(はやし:太鼓や笛など楽器を使い、歌謡や舞踊を盛り上げる演奏者)がその障子の穴から落語家の仕草をのぞき、音を鳴らすきっかけを見るためなどにも使われる。

寄席の両隣にある畳の席は桟敷席(さじきせき)と呼ばれ、この席は中央に向かって傾斜がある。傾斜があることで前傾姿勢になり、ネタに自然と没頭できる仕掛けである。また、桟敷席は目線の高さが舞台とほぼ同じで、落語家が左右を向いた時に目が合い、まるで自分が話しかけられているかのような感覚になる。

関連記事

2025/8/18

カテゴリー「歴史・文化」