明治時代には五稜郭で採氷

江戸時代には「ひやっこい ひやっこい」と言いながら冷や水を売り歩いていた。これは冷たい井戸水で、庶民が夏場に氷を手にしたのは明治時代になってからである。

1853年(嘉永6年)に代将マシュー・ペリー(Matthew Perry、1794~ 1858年)が黒船で来航し日本が開国すると、日本に外国人が住むようになり、彼らは氷を外国から輸送するようになった。

アメリカの東海岸にあるボストンから船で氷を運んだ。ボストンの天然氷は「ボストン氷」と呼ばれた。距離もあり日本へ到着するのに半年以上もかかった。氷も少しずつ溶けてしまうこともあり、値段は非常に高く、庶民にはとても買えないものだった。

そこで事業を起こした人物が中川嘉兵衛(なかがわ かへえ、1817~1897年)である。中川は国内で初めて採氷し、事業化に成功した人物である。中川は氷の事業を始める前にある食品を販売していた。

横浜のイギリス公使館で見習いコックとして働いていた中川は、今後西洋の食文化が流行るだろうと牛肉と牛乳の販売店を始めた。肉も牛乳も衛生管理に必要なのが氷である。氷の需要は今後増えるだろうと考え、今度は氷事業を起こすことにした。しかし、その挑戦は失敗の連続だった。

最初は富士山のふもと、次は長野の諏訪湖、栃木の日光、岩手、秋田、青森とどんどん北上していったが、ことごとく失敗した。氷の品質と輸送に問題があった。最後に成功したのが北海道の函館・五稜郭である。

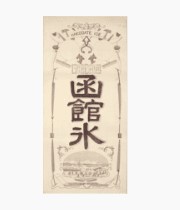

五稜郭の外堀で氷を作り、切り出して「函館氷」として販売した。ボストン氷よりも安くて品質が良いということで販売競争を制した。彼が創った横浜氷会社は宮内省御用達となり、またその後身が冷凍食品を取り扱う現在のニチレイとなっている。

2025/9/1

カテゴリー「食べ物」