火山防災の日(8月26日 記念日)

2023年(令和5年)、活動火山対策特別措置法(活火山法)の改正により多くの人へ活動火山対策についての関心と理解を深めるため、8月26日が「火山防災の日」に制定され、翌2024年(令和6年)4月に施行された。

日付は1911年(明治44年)8月26日に、日本で最初の火山観測所が浅間山に設置され、近代的な観測が始まったことに由来する。

火山の魅力・恩恵やその危険性を正しく理解し、火山災害に備える日。また、国や自治体が防災訓練などの行事を実施するよう努める日。

2024年8月26日には「火山防災の日」制定記念イベントが開催された。「いま、私たちにできる火山防災対策とは?」をテーマとして、基調講演やトークセッションが行われた。

浅間山では、1909年(明治42年)から顕著な噴火が相次いで発生するようになり、浅間山麓の住民は1783年(天明3年)に発生した天明噴火のような災害の再来を恐れ、浅間山の活動に対する関心が高まっていた。

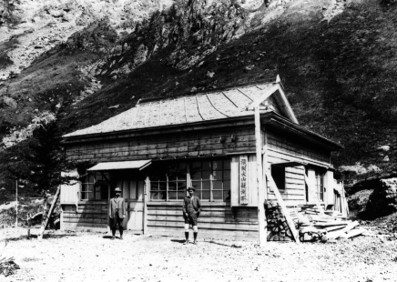

このため、長野県知事が文部省の震災予防調査会に対して浅間山の調査を依頼し、1911年(明治44年)8月26日に浅間山の西南西山腹(通称:湯の平)に我が国最初の火山観測所である「浅間火山観測所」が長野県予算によって建設され、震災予防調査会と長野県立長野測候所の共同により、日本で最初の近代的な火山観測が始まった。これにより日本の火山防災が誕生した。

しかし、この火山観測所は、地震や噴火の観測を行う場所としては適していたが、厳しい寒さにより冬期の観測は大変困難で、噴火時には噴石の落下範囲内となるなど、過酷な立地環境の場所にあった。このため、新たな火山観測所として、1923年(大正12年)7月に浅間山の南山麓に「浅間火山追分観測所」が建設され、一年を通した浅間山の常時観測体制が整えられた。

その後の様々な変遷を経て、気象庁軽井沢測候所(現:軽井沢特別地域気象観測所)に引き継がれ、現在は気象庁本庁の火山監視・警報センターが浅間山の火山観測を行い、地元自治体と連携する目的で「浅間山火山防災連絡事務所」が軽井沢消防署内に設置されている。

関連する記念日として、8月11日は国民の祝日「山の日」、2月23日は「富士山の日」、7月1日は「山開き」、9月1日は「防災の日」、9月27日は「信州 火山防災の日」、10月3日は「登山の日」となっている。